「高血圧の基準が160/100に変わった」って本当? 正しい情報で不安を解消しましょう

最近、SNSやネットで

「高血圧の診断基準が140/90 mmHgから160/100 mmHgに引き上げられたらしい」

「血圧が160/100未満なら治療しなくていいの?」

といった情報を見かけた方もいらっしゃるかもしれません。

これ、本当でしょうか?

結論から言うと――いいえ、診断基準は変わっていません!

このような情報が広まった背景には、2024年4月に「全国健康保険協会(協会けんぽ)」から送られる受診勧奨のメッセージ内容が一部変更されたことがあります。これをきっかけに、誤解が一部で拡散されてしまったのです。

今回は、この混乱の原因とともに、高血圧の診断基準や正しい治療方針について、分かりやすくご説明します。

◆ 高血圧の診断基準は「140/90 mmHg以上」で変わっていません

日本高血圧学会が定めた『高血圧治療ガイドライン2019』では、以下のように分類されています。

| 高血圧の分類 | 診察室血圧(mmHg) | 家庭血圧(mmHg) |

| Ⅰ度高血圧 | 140~159 / 90~99 | 135~144 / 85~89 |

| Ⅱ度高血圧 | 160~179 / 100~109 | 145~159 / 90~99 |

| Ⅲ度高血圧 | 180以上 / 110以上 | 160以上 / 100以上 |

つまり、診察室で測定した血圧が140/90 mmHg以上であれば、高血圧と診断されます。

◆ ではなぜ「160/100」という数字が話題になったのか?

これは、「高血圧の診断基準」と「受診を促すための基準(受診勧奨基準)」が混同されてしまったことが原因です。

協会けんぽでは、特定健診の結果から

- 160/100 mmHg以上の方には「すぐに医療機関を受診するように」という案内を送っています。

しかしこれはあくまで「医療機関への受診を強く勧める基準値」であり、診断基準そのものではありません。

高血圧と診断されるのは従来通り、140/90 mmHg以上です。

◆ 誤情報に対しては日本高血圧学会も注意喚起

2024年4月からの健診制度の変更に伴い、この「160/100 mmHg」という数字が一人歩きしてしまったことを受けて、日本高血圧学会も注意を呼びかけています。

高血圧の診断基準はこれまでと変わらず、医師の診察や血圧の測定を通して判断されるものです。SNSやネット情報だけで判断しないようにしましょう。

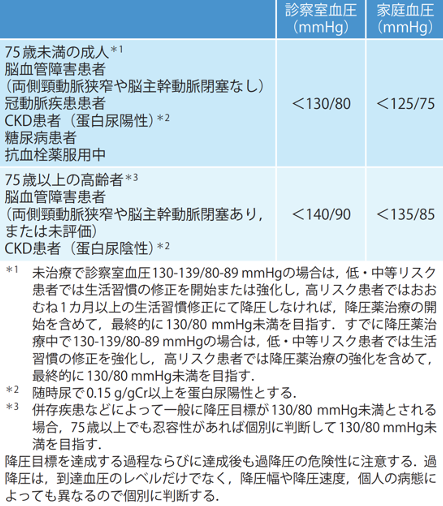

◆ 治療方針はこれまでと同様、個別のリスクに応じて

治療が必要かどうかは、血圧の高さだけでなく、年齢や持病、その他のリスク(糖尿病、慢性腎臓病、脳血管疾患など)を考慮して判断されます。

例えば、

- 75歳未満でリスクがある方は、130/80 mmHg未満を目標に。

- 75歳以上の方やリスクの少ない方は、140/90 mmHg未満を目安にします。

つまり、「160/100未満なら治療は不要」というわけでは決してありません。

<図. 各病態における降圧目標>

高血圧治療ガイドライン2019 日本高血圧学会編

◆ 高血圧を放置するとリスクが高まります

血圧が高い状態を放っておくと、血管に負担がかかり、次のような疾患リスクが上がります。

- 狭心症・心筋梗塞(心臓の血管が詰まる)

- 脳出血・脳梗塞(脳の血管が破れる・詰まる)

- 腎臓の機能低下(慢性腎臓病の進行)

症状がないからといって安心せず、早めの対策・治療が大切です。

◆ まとめ

- 高血圧の診断基準は140/90 mmHg以上で、今も昔も変わっていません。

- 「160/100 mmHg」という数字は、あくまで受診を促す基準であり、診断基準ではありません。

- 血圧が気になる方は、年齢やリスクに応じた個別の判断と早めの対応が大切です。

気になる症状があれば、ぜひお気軽にご相談ください。日々の健康は、正しい知識と早めの対処から始まります。

那珂川市、福岡市南区、春日市、大野城市の方は近隣ですので、気になる方は092-555-6886までお気軽にご相談ください。

たかえ内科クリニック